El Perú aumentó 6 veces sus publicaciones científicas entre 2013 y 2022

Compartir:

Escrito por: Mario Francisco Bazán Borja

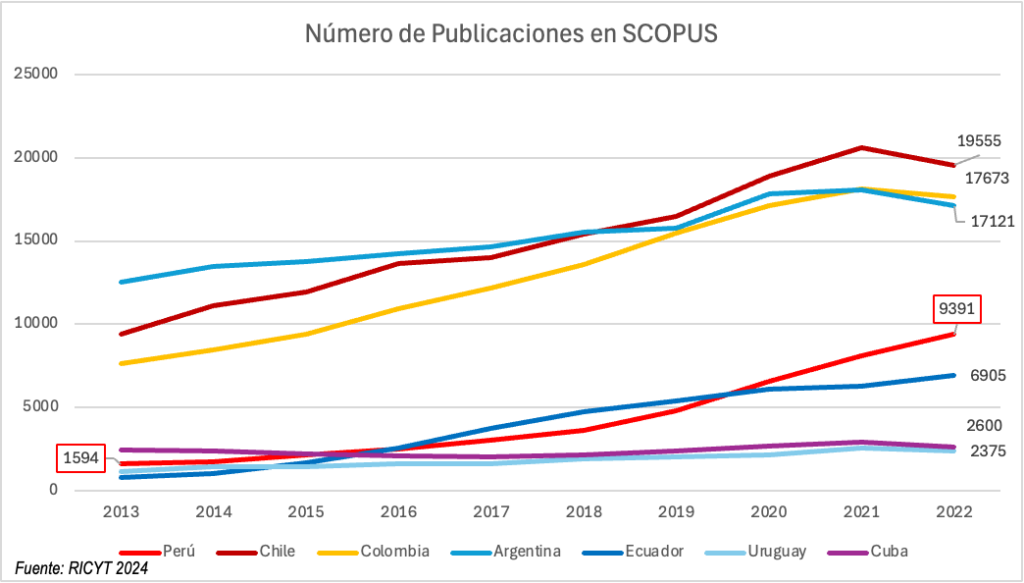

El Perú pasó de publicar 1,594 artículos científicos en la base científica de Scopus para el año 2013 a 9,391 publicaciones en el año 2022. Así lo publicó la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, RICYT, en su informe anual “Estado de la Ciencia: principales indicadores de ciencia y tecnología 2024”, publicado en diciembre de 2024. Este crecimiento de su producción científica ha sido importante en términos absolutos en el país, así como en comparación al resto de países de la región.

Mientras que América Latina y el Caribe aumentó su producción científica en 0.6 veces, el Perú lo hizo en 5.8 veces. Esto ha permitido al Perú pasar de tener una participación de 1% de la producción científica de América Latina y el Caribe en 2013 a 5% en 2022. Si bien es una participación relativamente pequeña, el Perú representa 5% de la población y 4% del PBI de la región, con lo cual su participación en la producción científica recién corresponde a su tamaño en términos de población y economía.

Lograr este salto no ha sido fácil, y vale la pena reconocer varios factores que han contribuido a ello:

- Primero, la creación de normas explícitas para promover una mayor producción científica. El papel de la SUNEDU y la Ley universitaria favorecieron al cambio para que las universidades del país mejoren su calidad e y todas incorporen el doble papel que las universidades deben cumplir: enseñanza e investigación. Esto impulsó que las universidades creen vicerrectorados de investigación, e incorporen mayor número de investigadores entre su plana docente. Esto a su vez, permitió que cada universidad genere sus propios incentivos para atraer y mantener investigadores, en un país que contaba con un número limitado de ellos.

- Segundo, los instrumentos de política del CONCYTEC y otras entidades encargadas de promover la ciencia y tecnología en el país. Vamos acumulando cerca de 20 años de cultura de fondos concursables e incentivos explícitos para la investigación y desarrollo. Donde por un lado las instituciones públicas estructuran concursos para convocar los mejores talentos y oportunidades para asegurar una investigación de calidad, desde el Fincyt (luego Innovate Perú y, actualmente ProInnovate) y Fondecyt (ahora, ProCiencia), así como los incentivos de las varias versiones del PMSUT, PNIPA, PNIA que han establecido una cultura de fondos concursables para fortalecer la formación del talento, equipar la infraestructura científica y tecnológica, promover la investigación y desarrollo y apoyar la difusión de resultados a través de publicaciones y participación de espacios científicos a nivel mundial.

- Tercero, la mayor inversión en investigación y desarrollo. Entre 2013 y 2022 la inversión del Perú en I+D casi se triplicó en términos absolutos y se duplicó en términos relativos al PBI, pasando 0.08% a 0.16% del PBI. Si bien el aumento ha sido importante, aún está muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (0.56% para el 2022).

- Cuarto, la mayor articulación entre los actores académicos y los empresariales, que ha permitido por un lado identificar necesidades de la industria para la investigación, y por otro lado utilizar la evidencia científica y el desarrollo tecnológico generadas en el país para generar innovaciones que mejoran las ventajas comparativas. Esta mayor articulación ha sido promovida por los programas nacionales de incentivos a la I+D, tales como ProInnovate (antes Innovate y Fincyt), ProCiencia (antes Fondecyt), así como los programas sectoriales de innovación en pesca y acuicultura (PNIPA) y el de innovación agraria (PNIA).

- Quinto, la emergencia de nuevos actores y una mayor competencia entre los centros de producción de I+D. La importancia de los Rankings entre las universidades ha llevado a una competencia productiva interesante en los últimos años. Las universidades de mayor producción histórica como la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Agraria la Molina o la Pontificia Universidad Católica del Perú entre otras, han empezado a compartir su liderazgo con nuevas universidades de alta producción científica tales como la Universidad Científica del Sur, la Universidad Peruana del Norte, o la Universidad César Vallejo, entre otras.

A pesar de estos avances, tenemos varios desafíos claramente identificados. Lo primero es el debilitamiento de las instituciones. Los intereses de unas cuantas universidades que no lograron alcanzar los estándares que exigía la Ley Universitaria y la SUNEDU han debilitado las normas y a la propia SUNEDU por presión política desde el Congreso de la República, así como el uso político de los cargos de las instituciones de supervisión ponen en riesgo de retroceder sobre lo avanzado.

Segundo, la importancia de la consolidación de los instrumentos de política y el financiamiento. Existe el riesgo permanente, sobre todo en un contexto de déficit fiscal, que los recursos para ciencia y tecnología se restrinjan por favorecer otros sectores más populares (políticamente más rentables). Si bien tenemos acuerdos con el Banco Mundial y el BID para mantener un flujo de operaciones de crédito para este fin en los próximos 10 años, que se lograron en el 2021, las restricciones que Invierte.pe ha colocado para limitar el uso de recursos de inversión para promover la investigación básica y otros instrumentos de política, así como la falta de aumento del gasto corriente para ciencia y tecnología, también ponen en riesgo lo avanzado.

Un tercer desafío es la calidad de la producción científica. En general, el Perú ha producido investigaciones que contribuyen al debate científico global y en algunos temas como los de salud o producción agrícola tenemos mucho reconocimiento internacional. Sin embargo, en los últimos años la competencia tanto a nivel individual de los investigadores, como a nivel institucional, entre los centros de producción de I+D, ha llevado a que un grupo pequeño de científicos e instituciones utilicen malas prácticas para mejorar su producción científica. Se han aplicado medidas de supervisión y sanción, que esperemos se mantengan y apliquen para prevenir estas malas prácticas, pero sobre todo se requiere que cada institución aplique procesos de integridad científica, comités de ética y separe a los investigadores que inclumplen estas normas.

Finalmente, hay un riesgo que por no cumplir las expectativas que tienen algunos actores políticos se pierda el interés en la investigación. Se espera que la ciencia y tecnología solucionen problemas de desarrollo, tales como reducir la contaminación ambiental, mejorar la salud, aumentar la productividad, entre otras; y sin duda, ese es un papel central de la investigación, pero no es el único. Las capacidades científicas y tecnológicas de un país son también vistas como una inversión a largo plazo, como un seguro, que si bien no tienen efectos inmediatos, deben ser capaces de activarse cuando surja la oportunidad o aparezca un riesgo eminente que vulnere las condiciones de vida de los peruanos (por ejemplo como reaccionar ante una pandemia o ante la aparición de una nueva tecnología, para que las capacidades productivas puedan adaptarse y reaccionar rápidamente). Esto requiere esfuerzos permanentes y en aumento, tomando en cuenta las acciones que realizan el resto de países en esta materia.

Mario Bazán, Doctor en Gestión Estratégica; Magister en Desarrollo Ambiental y Economista.

Coordinador de la Maestría en Gestión de la Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia